コミュニケーションの手段や、最も頻繁に音声を発する時の行動も明らかに

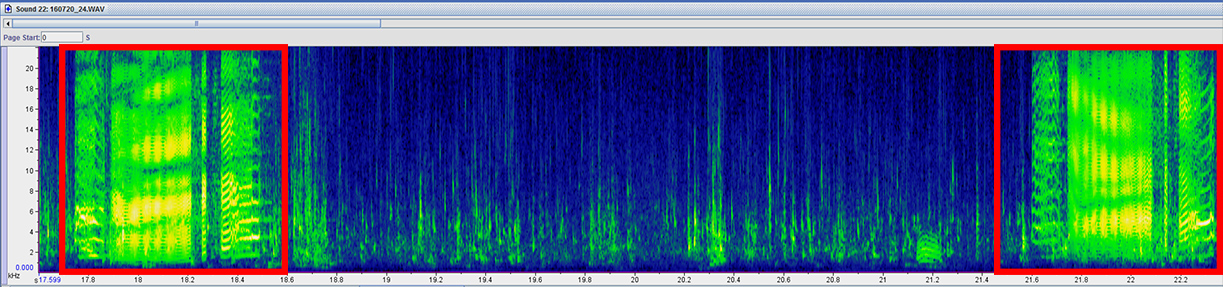

※赤枠は、5秒間で同じバーストパルスの組み合わせ(BPS)が2回記録されている箇所です。

カマイルカは、他種イルカが頻繁に発する“ホイッスル”という種類のコミュニケーション音をめったに発さないことが分かっている。そこで、稀に発されるホイッスル音を分類し、カマイルカのホイッスル音の特徴を明らかにした。その一方で“バーストパルス”という音声が頻繁に発されていることに着目し、カマイルカはホイッスルの代わりにバーストパルス音を複雑に組み合わせてコミュニケーションをとっていることや、その組合せパターン(バーストパルスシリーズ;BPS)は数年間にわたって保存されることなどを明らかにした。

「さらに私は、長期間録音可能な水中マイクを来遊海域(北海道積丹半島沿岸)の複数地点に設置し、バーストパルス音の時間ごとの記録数を分析することで、イルカの回遊時間帯や頭数、群れを推測しました。BPSも分析することで、同じ組み合わせを共有する複数の個体や群れが、日周期的に積丹海域の移動を繰り返している可能性を報告しました」(松代 講師)

また、イルカの行動を記録し、採餌・移動・休息といった行動をカマイルカがどのようにとっているのかについても分析。音声のデータと組み合わせることで、ある行動の時に発する音の特性も明らかになった。

「これまでの分析から、積丹海域のカマイルカは採餌中に最も頻繁に音声を発することが明らかになっています。今後は、バーストパルス音とその組合せ(BPS)について、組合せパターンを分類したり、どのような関係性の個体同士でそのパターンが共有されるのかなど、BPSがカマイルカのコミュニケーションにおいてどのような役割を果たしているのかを明らかにしていきたいと考えています。また、回遊生態を明らかにすることで、イルカウオッチングツアーの航路や時間帯などに活かすことができるかもしれません。動物医療コースでは、野生動物や展示動物についてだけでなく、犬や猫の行動学や学校犬の飼養管理についても指導しています。イルカを対象に続けてきた『観察』という行為は、犬や猫などの伴侶動物のことを理解し、彼らとより良い関係を築くためにも大切であるということを日々感じています。」(松代 講師)

対象者別

対象者別 検索

検索 入学者選抜情報

入学者選抜情報 学部/大学院

学部/大学院 キャンパスライフ

キャンパスライフ 交通アクセス

交通アクセス WEBオープンキャンパス

WEBオープンキャンパス 資料請求

資料請求 インターネット出願

インターネット出願 相談/学校見学

相談/学校見学